Quando il Turbo urlava la sua esistenza.

A dirlo oggi, non ci crederebbe nessuno.

Il turbocompressore, in un’auto di produzione odierna, è un componente come un altro. La sua presenza è normale e non desta meraviglia alcuna, è normale aprire il cofano e trovarne uno, esattamente come accedendo al vano della ruota di scorta, si trova la ruota di scorta (ehm…no. Forse è l’esempio sbagliato. Oggi ti fanno pagare a parte pure quella).

Di fatto, nessun costruttore automobilistico enfatizza più la presenza del turbocompressore. Forse l’ultima ad insistere con la scritta “Turbo” per esteso, è stata la Opel, nel cui ufficio marketing deve celarsi certamente qualche nostalgico con una collezione di modellini anni ’80 in garage.

Tutti gli altri, a volte non mettono nemmeno più una banalissima e miserabile lettera “T” in un qualsivoglia punto. Altri si trincerano dietro nomi di nuovo conio, accattivanti e moderni.

Ecoboost, Multijet, Multiair. Alla base c’è sempre “lei”, la turbina, ma nessuno ci fa più caso, a parte l’evenienza in cui debba essere sostituita.

Cosa che succede ancora abbastanza spesso.

Per un lungo periodo, non fu affatto così. Solo il suono della parola “Turbo” era sufficiente a far ballare la samba ai peli delle braccia di ogni appassionato d’auto sulla faccia della terra.

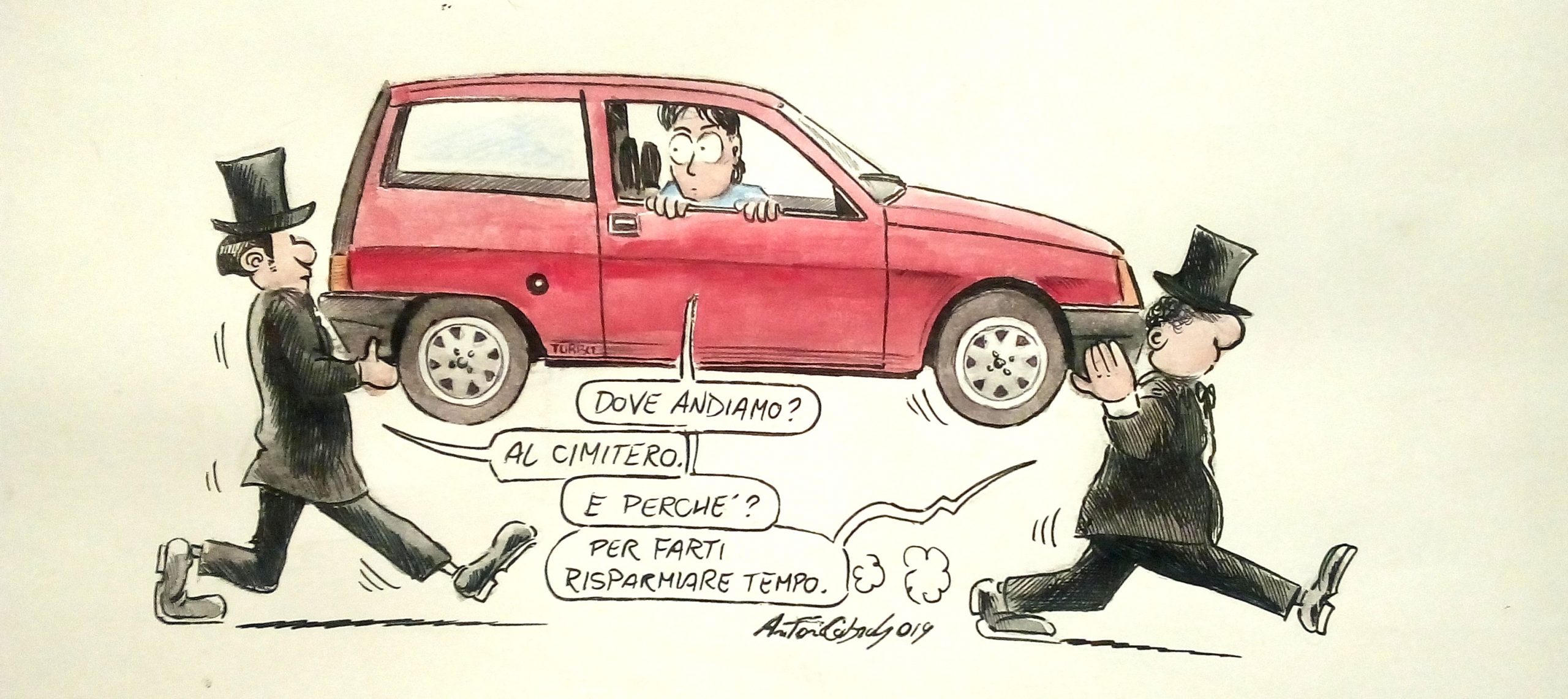

Prima ancora del marketing che indusse i costruttori ad enfatizzarne la presenza in modi che talvolta lambivano la baracconata, il turbo era una cosa seria. Dannatamente seria. E potenzialmente letale.

Ne sapevano qualcosa quei volponi della BMW di Monaco, quando concepirono la capostipite de facto di quella stirpe maledetta di vetture sovrumane contraddistinte dalla lettera “M”. La 2002 Turbo, prima vettura europea turbocompressa di serie, sviluppava qualcosa come 170 cavalli ed accelerava da 0 a 100 in sette secondi fino a superare i 210 orari: numeri che oggi non destano meraviglia, ma che al tempo facevano provare agli occupanti la medesima sensazione del maggiore Kong nel cavalcare la bomba atomica nel finale de “Il dottor Stranamore” di Kubrick.

Bisognava infatti considerare che il peso complessivo della 2002 arrivava più o meno ad una tonnellata, e che l’unico aiuto elettronico alla guida era il tergicristallo a due velocità per quando pioveva. Tanto la 2002 Turbo era letale che l’unica speranza era che il motore si rompesse prima di causare qualche strage, cosa peraltro non improbabile per via delle temperature infernali a cui era costretto a lavorare.

Oltre alla consueta elaborazione estetica fatta di spoiler (allora una moda relativamente nuova) e gli ovvi parafanghi allargati, quelli della BMW pensarono di ridurre il rischio dotando il paraurti anteriore di una scritta adesiva “2002 Turbo” rovesciata a mo’ di “Ambulanza”, in modo che gli altri automobilisti si accorgessero per tempo del sopraggiungere del pericolo. Purtroppo ci ripensarono prima di metterla in produzione, a dimostrazione del fatto che i tedeschi non sono poi sprovvisti di humour, solo che non vanno fino in fondo. Peccato.

Dopo la 2002 Turbo, monumento all’arroganza e all’incoscienza umana, il turbocompressore si diffuse a macchia di leopardo sulle vetture più disparate: la Porsche 911 Turbo del 1975 non aveva bisogno di grosse scritte adesive, bastando i passaruota e lo spoiler posteriori di dimensioni roccosiffrediche. Il suo curriculum, d’altronde, si esprimeva con altri dati: accelerazione (6,5 secondi lo 0/100), frizioni bruciate, infarti e vittime di incidenti, che le fecero guadagnare l’ambito soprannome di “Widowmaker”.

Di tutt’altro carattere fu invece, nel 1977, la Saab 99 Turbo: coerentemente con l’anima sobria e frugale degli svedesi, la solida e tradizionale “Combi Coupè” 5 posti non divenne una belva assetata di sangue, ma una vettura piacevole da guidare, potente ma non potenziale assassina: 145 cavalli che la posero ai vertici prestazionali della categoria. Il successo di “critica” fu unanime e quello commerciale non mancò, anticipando di anni la tendenza al “turbo per tutti”. La stessa Saab se ne giovò negli anni ottanta con la 900 Turbo, che altro non era che un riuscito restyling della 99: negli Stati Uniti divenne un vero must. Incredibile a pensarci oggi….

Negli anni ottanta, al massimo del clamore per via degli impieghi agonistici, il turbo diventa un fenomeno soprattutto commerciale, e quasi tutte le Case (almeno, quelle che hanno i fondi e il know how) si lanciano nella corsa alla potenza. Curiosamente proprio la casa sportiva per eccellenza, l’Alfa Romeo, rimane un po’ defilata da questa corsa all’oro (delle vendite), un po’ perchè i suoi motori aspirati hanno potenza adeguatamente alta, un po’ perché i fondi languono e ci sono nuove eccitanti avventure (…l’ARNA…) all’orizzonte. La Casa milanese preferisce quindi commissionare dei buoni turbodiesel alla VM di Cento e di far sviluppare al reparto corse due versioni turbocompresse della GTV nel 1979 e della Giulietta nel 1983 per meri scopi agonistici (che saranno addirittura cancellati nel secondo caso).

Chi ha invece ben chiara la strada da intraprendere è la Renault, che dopo aver sparato il colpo di bazooka con la tremenda R5 Turbo a motore centrale concepita per i rallyes, assembla una vera e propria gamma di turbocompresse, che va dalla compatta R5 Alpine alla berlina da famiglia R18. Il trait d’union di questa stirpe di transalpine turbate era la scarsa sobrietà estetica, con scritte adesive presenti in ogni lato, sia sulle fiancate che sul lunotto, oltre alle targhette istituzionali su baule e mascherina. Quello che è uno stile chiassoso fin quasi all’urlato, esecrato e guardato con irrisione dalle riviste dell’epoca, si rivela in realtà un successo. Gli anni ottanta, ricordati oggi come il decennio più esibizionista, ci restituiscono una visione dell’automobile come bene da sfoggiare, e quindi ci sta bene che sia vistoso.

Sempre oltralpe, la Citroen riesce a rinvigorire l’immagine della vecchia ma ancora moderna CX: la GTI Turbo ha 168 cavalli, prestazioni ai vertici della categoria e uno spot con Grace Jones che avrebbe fatto epoca. L’estetica è un mix strano fra sobrietà e tamarraggine, con la “T” di Turbo riportata in ogni dove: addirittura le feritoie dei cerchi in lega hanno forma di “T”.

Intanto, in Italia, si cercava di non rimanere scoperti di fronte all’invettiva francese.

Il primo punto lo segnò Alejandro De Tomaso con la sua Biturbo: geniale, controversa, problematica, amata, odiata, vituperata, ma soprattutto: con due turbocompressori.

L’eco della innovazione fu mondiale, e le vendite furono notevoli, almeno finchè un po’ per l’aumento continuo dei prezzi ma soprattutto per gli enormi difetti delle prime serie, l’interesse si raffreddò. L’anno dopo, De Tomaso rilancia la Mini col suo nome, stavolta con motore Daihatsu da un litro in edizione turbocompressa: è la prima vera piccola turbo, e almeno per un paio d’anni fa tendenza. L’estetica è tutt’altro che sobria, con quella scritta enorme fra i fanali posteriori e la verniciatura bicolore, ma non manca di piacere.

La Fiat, presa in contropiede, ci mette un pò a reagire.

Quando il suono del risucchio dei carburatori della Ritmo 130 TC ancora risuonava nell’aere, a Torino tirano fuori il pezzo da novanta (anzi, da 200…) la Uno Turbo i.e., che non mancava di sottolineare la presenza dell’iniezione: un’innovazione non da poco. Motore completamente nuovo, assetto profondamente rivisto, e soprattutto un’esterno incredibilmente sobrio, che non enfatizza quasi per niente la presenza del tritolo sotto il cofano.

Le lodi della stampa del tempo però furono sprecate: poco tempo dopo la Fiat, forse su spinta popolare, dotò la Turbo di una personalizzazione estetica più marcata, con adesivi laterali e posteriori, per la gioia dei bambini, anche di quelli nascosti nell’anima dei 40enni.

In questo turbinio di edonismo muscolare urlato, solo una Casa rimase fuori dalla contesa: un marchio che attraversava in quel decennio un periodo felice sia per vendite che per immagine.

L’immagine di un marchio sportivo ma allo stesso tempo di classe.

La Lancia aveva già lanciato, nel 1983, una stupenda versione turbocompressa della Delta, rispolverando all’uopo persino la storica sigla HF.

Se in pochi oggi ne ricordano l’esistenza, non è solo per la gloria acquisita dalle successive e muscolosissime versioni a quattro ruote motrici, tale da cancellare tutto il resto, ma anche perchè a parte le minigonne laterali, la HF Turbo non era esteticamente diversa dalla “1600 GT” da cui derivava. L’unica scritta Turbo, piccola e discreta, quasi timida, era applicata nella parte posteriore delle minigonne laterali. In quegli anni, una scelta addirittura controcorrente, che faceva pendant ad un allestimento interno lussuoso ben lontano dagli accostamenti cromatici nerorossastri di tutte le altre berlinette sportive.

La filosofia della Delta HF si ripercuoteva, in scala ridotta, sulla piccola Y10, la tanto discussa “baby ammiraglia” dalla linea di rottura le cui finiture erano di un livello mai visto in quella categoria.

Era ovvio aspettarsi una versione sportiva turbocompressa della Y10, che difatti non mancò: 85 cavalli per appena 1050 cm3, che si traducevano in 180 km/h secchi per una vettura pesante quanto una lattina di Seven Up vuota. Divenne immediatamente la regina delle piccole killer, spodestando la Turbo DeTomaso dai sogni degli adolescenti della Duran Duran age.

L’estetica era ancora una volta discreta, con la scritta “turbo” riportata addirittura in minuscolo sulla targhetta posteriore. Il massimo della discrezione “chic”.

La Y10 Turbo segnava, a mio giudizio, il massimo dell’anniottantismo applicato all’utilitaria sportiva, ormai anni luce lontana dalle piccole scomode e rumorose Mini Cooper ed A112 Abarth di pochi anni prima. Votata alla tecnologia, con un listino di optional quasi infinito capace di renderla una vera ammiraglia tascabile (facendone lievitare su Saturno il prezzo d’acquisto) fu eliminata dopo soli due anni, ufficialmente per problemi di emissioni. Ufficiosamente, fra i corridoi torinesi, in tanti pensavano che fosse il caso di fare un passo indietro.

Ancora si attende la stima ufficiale delle vittime.

E dire che oggi 85 cavalli a malapena sono sufficienti a far muovere due persone….

Antonio Cabras | San Donato Milanese, 13 dicembre 2019.